みなさんこんにちは。

ベルリンからクラシックレコードを販売しています、「よもやまレコード」です。

今日は、東ドイツが誇る名門クラシックレーベル・エテルナの名盤を紹介していこうと思います。

記念すべき第一回としては、ドイツらしい穏やかな日常・気持ちを大切にする気持ちを尊重し、こちらにしようと思います。

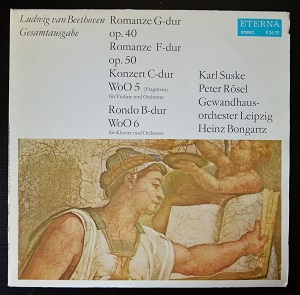

「ズスケ/ボンガルツのロマンス」Eterna 826121

ルードヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン

ルードヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンロマンス 第1番 op.40

ロマンス 第2番 op.50

ヴァイオリン協奏曲集 Op. 61, WoO 5

ピアノと管弦楽のためのロンド WoO 6

カール・ズスケ(ヴァイオリン)

ペーター・レーゼル(ピアノ)

ハインツ・ボンガルツ指揮

ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団

70年4月録音。

とても暖かく、柔らかく、上品なズスケのヴァイオリン。

一音一音、とても丁寧に、こんなに心の込められた音楽があるのかと気づかされた感動の名演。

ズスケのヴァイオリンには虚勢や見栄などは一切なく、あるのは心から純粋に音を愛し、音楽を愛し、その音楽の内にある静かなる魂を冷静に見つめ、本質を奏でたい。そんなズスケの心が声が聴こえるようだ。

”質実剛健”という言葉はドイツの音楽を表すのにとても的確な表現だと思う。

勿論、全てのドイツの音楽がそういうわけではないし、ズスケは少なくとも”剛”ではないけども。

とかくドイツはない物ばかりだ。

とりわけ私のように昭和の後半に生まれ、平成に育った日本人から見れば、あれもない、これもない。

サービスが悪い、バリエーションがない、便利さがない、親切心がない。

ドイツではそんなことは日常茶飯事。

ハデさや演出の控えめなドイツのクラシックの音も、ある意味ではそんな感じと言える。

当演奏は、短い春の風に吹かれた刹那、心にふと芽生えた春への愛。

そんな儚くも美しい心情を、何の衒いもなしに、ただただその時の心に芽生えた、その小さな初恋にも似た美しさを、真摯に届けたい。

そういうことなのではなだろうか、と私は思う。

そんなある意味”変哲の無い”とも言えるドイツの演奏は、質素で地味、工夫が少なく、聞いていてつまらないと言う人もいるだろうけども、まぁそういう個人的な音楽的な好みの話はひとまず今は置いておくとして、当演奏は、忙し過ぎる毎日に、小さなことへの喜びを忘れてしまう程に余裕をなくした現代人にこそ聞いてほしい、優しさに包まれた平和の1ピースだ。

音質も非常に良好で、お勧めです。